久能山東照宮【静岡市】

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)|

観光名所 又は、 スポット名 |

久能山東照宮(くのうざんとうしょうぐう) |

| 地域 | 静岡県 中部地方 |

| 住所 | 静岡県静岡市駿河区根古屋390 |

| トイレ | 有り(参拝者用境内トイレ) |

| 駐車場 | 無し(周辺に有料駐車場有り) |

| 交通アクセス | 交通案内|久能山東照宮|静岡 |

| 備考 |

神社の境内地という神聖な場所でもあります。 節度ある行動を心掛けましょう。 |

一口メモ

・久能山(標高約216m)山頂付近に鎮座している「久能山東照宮」は、江戸幕府を開いた偉人「徳川家康」をお祀りしている神社です。

(参考Webページ)久能山東照宮(http://www.toshogu.or.jp/)

(参考Webページ)久能山東照宮 | 静鉄グループ 日本平ロープウェイ(https://ropeway.shizutetsu.co.jp/toushogu/)

Google map

「久能山東照宮」は、徳川家康を祀(まつ)っている神社で、標高約216mの久能山山頂付近に鎮座しています。

その晩年を過ごしたといわれる静岡の地。西暦1616年の家康公死去後その遺言により、この地に埋葬されたとも云われます。

山頂付近に鎮座している久能山東照宮の御社殿へと向かうには、2つの選択肢があります。

それは「ロープウェイ」か「石段を上って行く」かです。

(参考Webページ)静鉄グループ 日本平ロープウェイ(https://ropeway.shizutetsu.co.jp/)

ちなみに今回は、 ゴロ合わせで「いちいちご苦労さん」と言われる1,159段の石段を上り本殿(拝殿)を目指しています。

まずこちらは、久能山東照宮御社殿そして神廟(しんびょう)へと続く、久能山山下の鳥居風景です。

立て看板に「御鎮座四百年大祭(※1)」とあります。

訪れたこの日(2015年3月15日)は、徳川家康が死去されてから400年目を迎えた節目の大祭を来月に控えた日でした。

(※1)御鎮座四百年大祭(元和2年(西暦1616年)の4月17日に徳川家康が死去されてから400年)

まずは、こちらの鳥居をくぐり表参道の石段を上って行きます。

それでは、出発です。

(2015年3月15日)

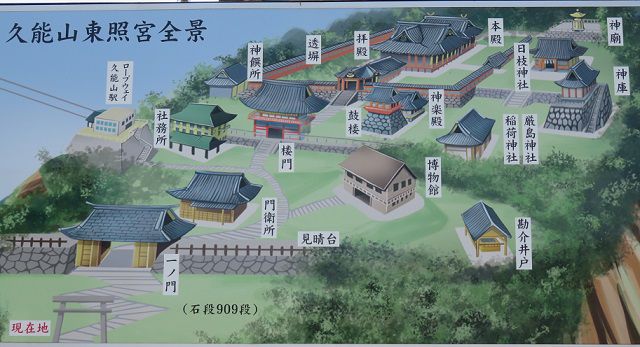

(2015年3月15日)こちらは、久能山東照宮全景図です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらの、つづら折り(※1)になっている表参道の石段を歩いて行きますよ。

(※1)つづら折り(何度も折れ曲がって登る坂道。またはジグザグな道。漢字:九十九折)

急傾斜の石段です。

(2015年 3月15日)

(2015年 3月15日)久能山の山下から1,159段あり、ゴロ合わせで「いちいちご苦労さん」と言われる表参道の石段を上り、本殿(拝殿)を目指しています。

その道中にて、お父さんお母さんを大きく引き離し、ちびっ子たちが元気良く駆け上がって行った姿。その光景を眺めては、パワーをもらっていました。

それにしても、ちびっ子たちのあの元気には圧倒されました。

そして、「ふじのくにエンゼルパワースポット(※1)」にも登録されている「久能山東照宮」です。

(※1)静岡県が、県民から広く募集した「恋愛・結婚・子宝」にまつわる噂のスポット

ふじのくにエンゼルパワースポットのWebページには、

「ふもとより十七曲(じゅうななまがり)の石段を手をつないで登り、一ノ門をくぐって振り返ると、壮大な駿河湾の光景に心が晴れ、幸せになれると言われている。夫婦やカップルで励ましあいながら登ろう!」と。

(参考Webページ)静岡県/エンゼルパワースポット(http://www.pref.shizuoka.jp/kousei/ko-130/aps.html)

カップルはもちろん。ご夫婦やお友達同士などなど。手を繋いで愛を深めてみて下さい。

「どうか、もっと幸せになります様に」

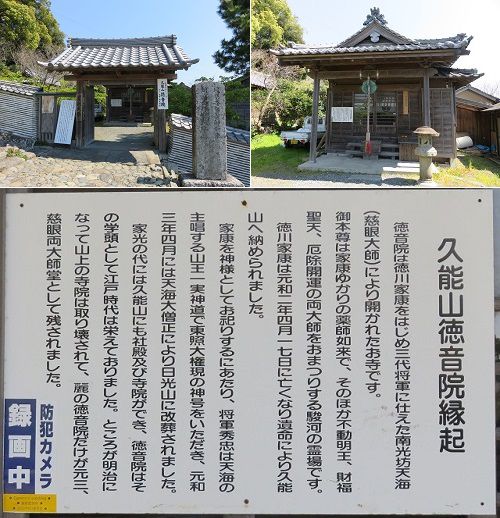

こちらは、石段途中に鎮座している「久能山徳音院縁起」です。

「久能山徳音院縁起」

徳音院は徳川家康をはじめ三代将軍に仕えた南光坊天海(慈眼大師)により開かれたお寺です

御本尊は家康ゆかりの薬師如来で、そのほか不動明王、財福聖天、厄除開運の両大師をおまつりする駿河の霊場です。

徳川家康は元和二年四月一七日に亡くなり遺命により久能山へ納められました。

家康を神様としてお祀りするにあたり、将軍秀忠は天海の主唱する山王一実神道で東照大権現の神号をいただき、元和三年四月には天海大僧正により、日光山に改葬されました。

家光の代には久能山にも社殿及び寺院ができ、徳音院はその学頭として江戸時代は栄えておりました。

ところが、明治になって山上の寺院は取り壊されて、麓の徳音院だけが元三、慈眼両大師堂として残されました。

(2017年 4月 4日)

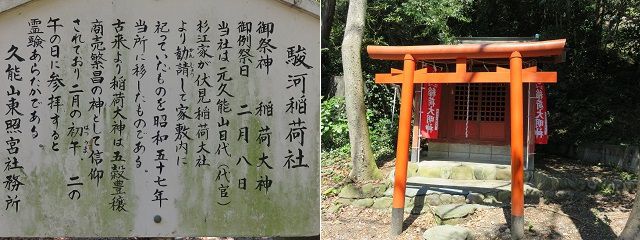

(2017年 4月 4日)こちらは「駿河稲荷神社」。

御祭神 稲荷大神

御例祭日二月八日

当社は元久能山目代(代官)杉江家が伏見稲荷大社より勧請して家敷内に祀っていたものを昭和五十七年当所に移したものである。

古来より稲荷大神は、五穀豊穣商、売繁盛の神として信仰されており二月の初午、二の午の日に参拝すると霊験あらたかである。

久能山東照宮社務所

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そしてこちらは、石段を歩いて行き、所々で、高い位置から眺めた風景です。

眺める景色は爽快で、なかなかのものです。

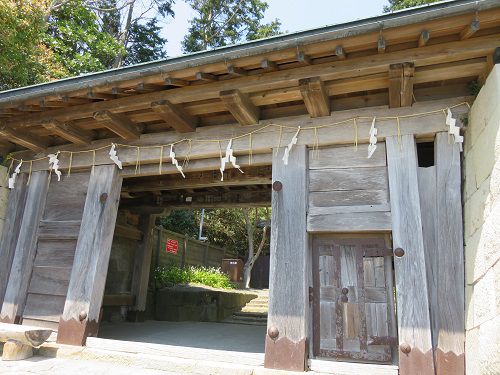

そして「一ノ門」。

元は櫓門(※1)だったようですが、東海地方などを襲った1884年(明治17年)の暴風によって倒壊し、その後に、平屋に改められて現在に至っています。

(※1)櫓門(やぐらもん:門の上に櫓を設けた、特に城に構えられる門の総称、これに対し、櫓のない門のことを総称して、平門などという)

(2017年 4月 4日)

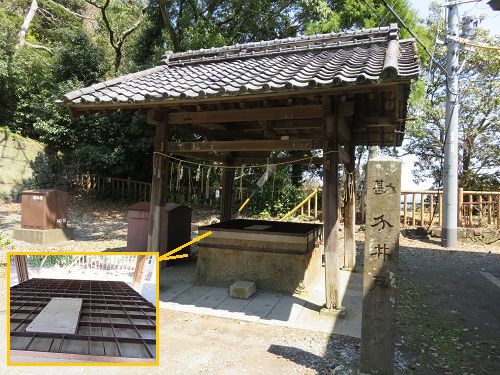

(2017年 4月 4日)一ノ門をくぐり、しばらく歩くとある「勘介井戸(かんすけいど)」。

この井戸は深さが33mあるという石垣積(現在は、蓋がしてあります)で、名将武田信玄の伝説の軍師「山本勘介」が掘ったと伝えられます。

久能山はかつて、戦国時代の一時期に、武田信玄が治めていた地でもありました。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、社務所近くにある「ロープウエイ乗り場入口」です。

「日本平駅」⇔「久能山駅」を約5分で結んでいます。

「日本平駅」は日本平山頂西側(静岡市清水区草薙地先)にあり、「久能山駅」は久能山東照宮敷地西側(駿河区根古屋地先)にあります。

(参考Webページ)静鉄グループ 日本平ロープウェイ(https://ropeway.shizutetsu.co.jp/)

(2017年 4月 4日)

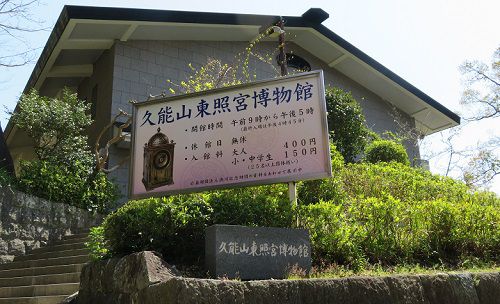

(2017年 4月 4日)続いてこちらは「久能山東照宮博物館」です。

(参考Webページ)久能山東照宮博物館(http://www.toshogu.or.jp/kt_museum/)

(2017年 4月 4日)

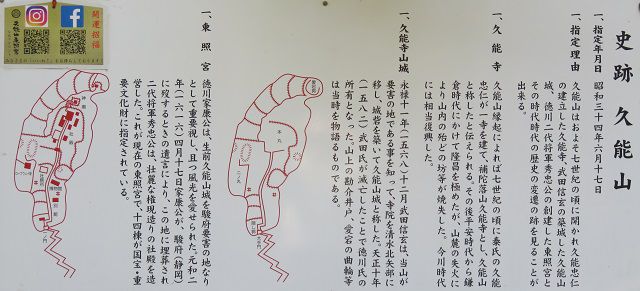

(2017年 4月 4日)「史跡 久能山」

一、指定年月日

昭和三十四年六月十七日

一、指定理由

久能山はおよそ七世紀の頃に開かれ久能忠仁の建立した久能寺、武田信玄の築城した 久能山城、徳川二代将軍秀忠公の創建した東照宮と、その時代時代の歴史の変遷の跡を見ることができる。

一、久能寺

久能山縁起によれば七世紀ごろに秦氏の久能忠仁が一寺を建て、補陀落山久能寺とし、久能山と称したと伝えられる。

その後平安時代から鎌倉時代にかけて隆昌を極めたが山麓の失火により山内の殆どの坊寺が焼失した。

今川時代には相当復興した。

一、久能寺山城

永禄十一年(一五六八)一二月武田信玄は、当山が要害であることを知って寺院を清水北矢部に移し、城砦を築いて久能山城と称した。

天正十年(一五八二)武田氏が滅亡したことで、徳川氏の所有となった。

山上の勘介井戸、愛宕の曲輪寺等は当時を物語るものである。

一、東照宮

徳川家康公は、生前久能山城を駿府要害の地なりとして重要視し、且つ風光を愛せ られた。

元和二年(一六一六)四月十七日家康公が、駿府(静岡)に歿するときの遺言により、この地に埋葬され二代将軍秀忠公は、壮麗な権現造りの社殿を造営した。

これが現在の東照宮で十四棟が国宝・重要文化財に指定されている。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)続いては、「社務所」の風景です。

ここからは有料になります。

(参考Webページ)久能山東照宮 | ご参拝| 拝観料のご案内 (http://www.toshogu.or.jp/worship/fees.php)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そして、参拝料をお支払いし、社務所を過ぎると、貸し杖「おたすけづえ 助さん」の存在に気付きました。

お願い

たくさんの人に使ってもらうため

元気なお友だちは使わないでね

お帰りの際は

こちらへお戻し下さい

久能山東照宮お助け係

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)それでは、御社殿そして神廟(しんびょう)を目指します。

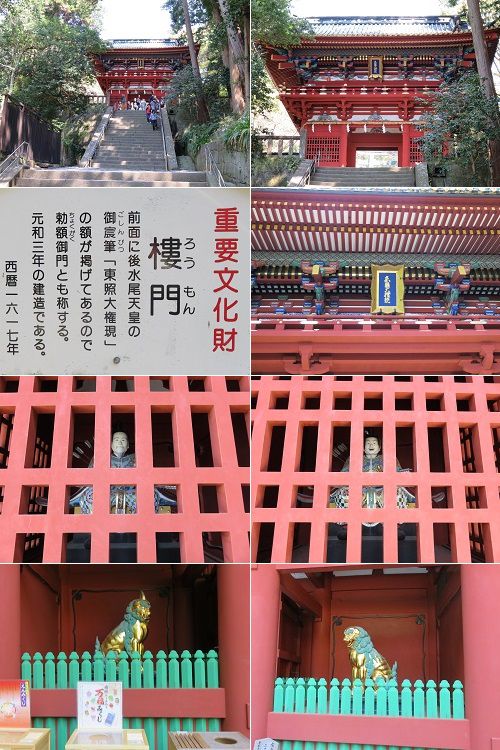

まずは重要文化財「樓門(ろうもん)」。

前面に後水尾天皇(ごみずのおてんのう)の御宸筆(ごしんぴつ)「東照大権現」の額が掲げてあるので勅額(ちょくがく)御門とも称する。

元和三年の建造である。

西暦一六一七年

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)樓門(ろうもん)をくぐると「家康公御手形」。

三十八歳 身長一五五cm 体重六〇kg

手形色紙は、授与所にて領布(※1)致しております。

(※1)領布(りょうふ:有料で提供するといった意味合い)

(2017年 4月 4日)

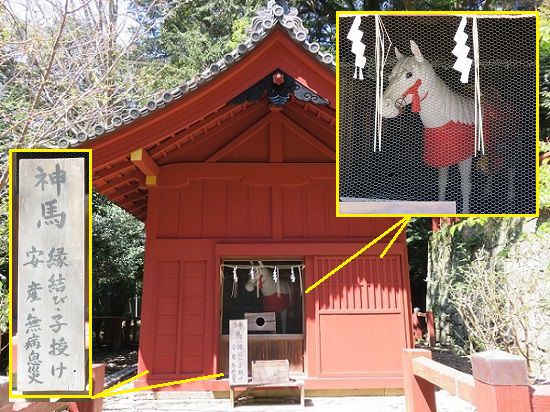

(2017年 4月 4日)「神馬」

縁結び・子授け・安産・無病息災

古くは徳川家康の愛馬を飼育していたと云われますが、現在は名工左甚五郎作と伝えられる木像の神馬が納められています。

(2017年 4月 4日)

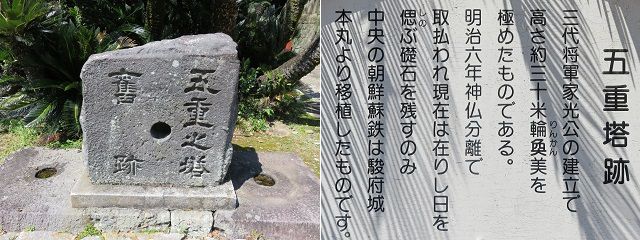

(2017年 4月 4日)「五重塔跡」

三代将軍家光公の建立で高さ約三十米輪奐(りんかん)美を極めたものである。

明治六年神仏分離で取払われ現在は在りし日を偲(しの)ぶ礎石を残すのみ

中央の朝鮮蘇鉄は駿府城本丸より移植したものです。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)今度は、音楽芸能・財運の神々へ向かっています。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そして、こちらに鎮座しているのが、芸能の神様「厳島神社(いつくしまじんじゃ)」。そして、財運の神様「稲荷神社(いなりじんじゃ)」です

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは「鼓楼(ころう)」。

創建当時は鐘楼(※1)だったようですが、明治時代の神仏分離の際に、「鐘」を「太鼓」に替えて現在の名称に改められたといいます。

(※1)鐘楼(しょうろう、しゅろう:寺院内にあって梵鐘を吊し、時を告げる施設。鐘つき堂、鐘楼堂とも言う)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)「神庫(しんこ)」。

奈良の正倉院と同じ校倉造り(※1)の建物だといい、博物館ができるまでは神社に伝わる宝物類が納められていたようです。

(※1)校倉造り(あぜくらづくり:柱を用いず、木材を横にして井桁(いげた)状に積み重ねて壁を作る建築技法。木材の断面は三角・四角・円などがある。まだノコギリ(鋸)などがない時代に、よい板材を作れなかった頃の建築技法)

(2017年 4月 4日)

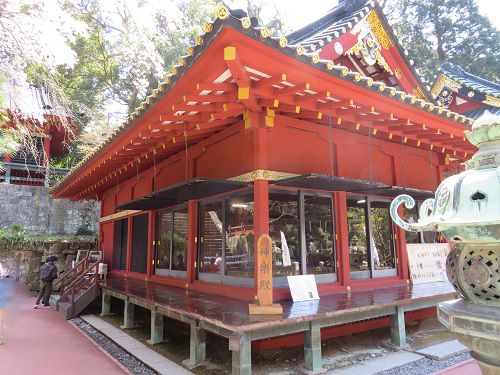

(2017年 4月 4日)「神楽殿(かぐらでん)」。

神楽殿というと、本来は、神楽を奏上する場所となるようですが、久能山東照宮の神楽殿は神楽は行われずに、武家奉納の絵馬が掲げられていたと伝わっています。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)「竈神社(かまどじんじゃ)」。

防火の神様です。

御祭神:火産霊命(ほむすびのみこと)

奥津彦命(おきつひこのみこと)

奥津姫命(おきつひめのみこと)

正保3年(1646年)創建。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)「日枝神社(ひえじんじゃ)」。

御祭神:大山咋命(おおやまくい のみこと)

旧御本地堂で薬師如来を安置してあったが、明治三年神仏分離の際に、仏像を廃し、後に今の名称に改めた。

元和三年の建造である。(西暦一六一七)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そして、「日枝神社(ひえじんじゃ)」の西側に鎮座するのが、

(2017年 4月 4日)

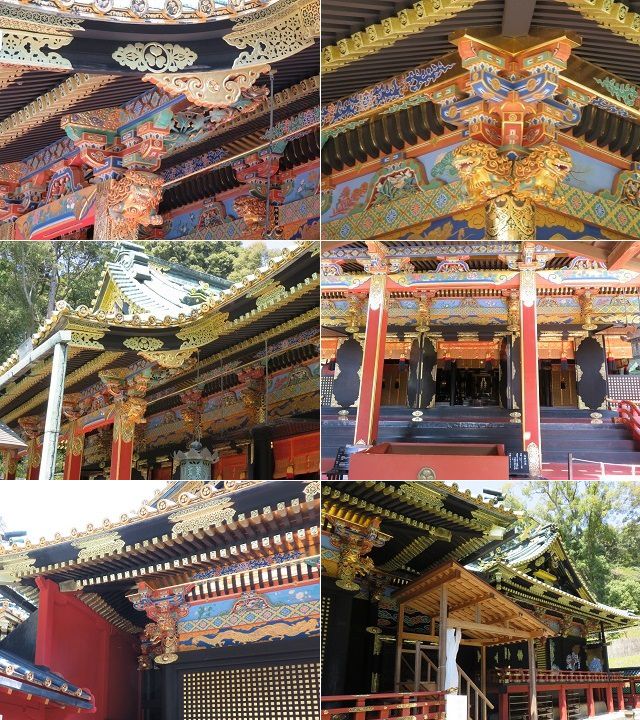

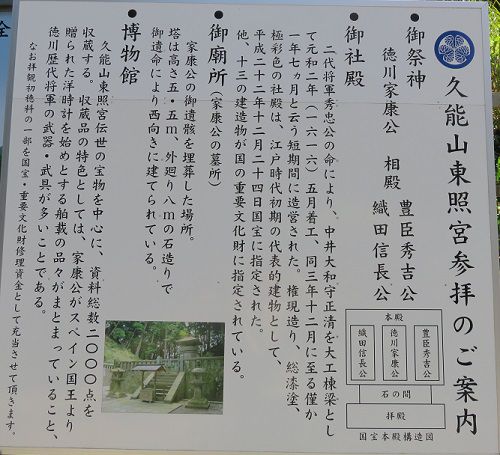

(2017年 4月 4日)平成22年に国宝に指定された「御社殿」です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、北側から南側方向を向いて眺めた風景です。

御祭神の徳川家康をお祀りしている「本殿」と、参拝をするための「拝殿」を、「石の間」で連結した「権現造(ごんげんづくり)」と呼ばれる様式です。

(参考Webページ)権現造|Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/権現造)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)元和3年(1617年)建立。

江戸幕府大工棟梁「中井大和守正清」の代表的な遺構のひとつで、江戸時代を通じて権現造社殿が全国的に普及する契機となった最古の東照宮建築だといいます。

(2017年 4月 4日)

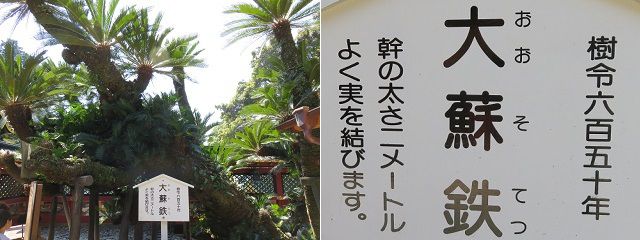

(2017年 4月 4日)こちらは拝殿近くに立つ樹齢六百五十年と云われる「大蘇鉄(おおそてつ)」です。

(幹の太さ二メートル)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、「山下より1,159段」。

「家康公ご廟所(墓所)まで40段」のところです。

それでは「ご廟所(びょうしょ)」へと向かいましょう。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、本殿の西側面です。

それにしても、きらびやかな建物です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)右側は、本殿の後方西側にある廟所に通ずる門「廟門(びょうもん)」です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そして、廟門(びょうもん)から神廟(しんびょう)までの間をつなぐ参道「廟所参道」です。

左右に立つ石灯籠は、徳川家康に仕えた武将たちが奉納したものだと云います。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)「神廟(しんびょう)」。

徳川家康公の御遺体が納められた廟です。

当初この地には小さな祠が建てられていましたが、三代将軍徳川家光公によって石造りの塔に改められました。

その事から江戸時代は御宝塔と呼ばれ、明治時代以降は神廟と呼ばれています。

家康公の御遺命に従い、西向きに建てられています。

(宝塔の高さは、約5.5m、外廻り約8m)

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、久能山東照宮参拝のご案内板です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)それから、神廟(しんびょう)の周囲を歩いて行くと、

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)徳川家康が愛馬を埋めたと伝わる所「家康公愛馬之霊所」です。

(2017年 4月 4日)

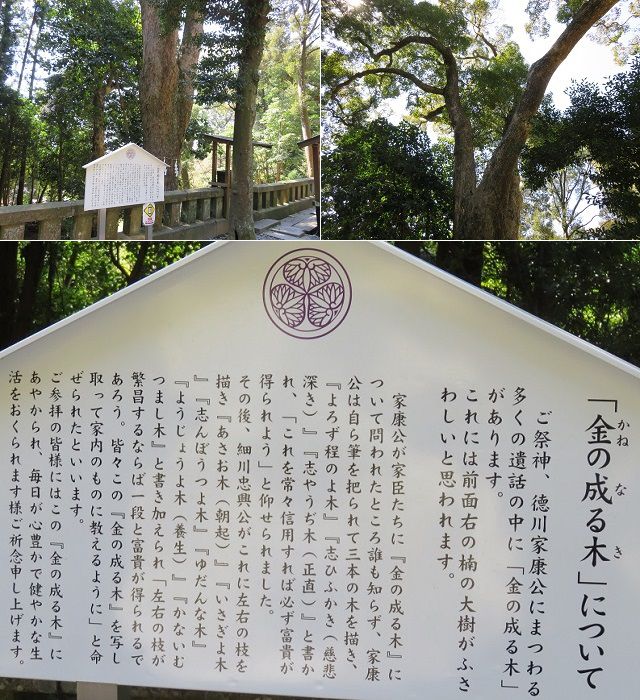

(2017年 4月 4日)場面が変り、こちらは「金の成る木」について。

御祭神、徳川家康公にまつわる多くの逸話の中に「金の成る木」があります。

徳川家康公が家臣たちに『金の成る木』について問われたところ誰も知らず、

↓

家康公は自ら筆を把られて三本の木を描き、

↓

『よろず程のよ木』『志ひふかき(慈悲深き)』『志やうぢ木(正直)』と書かれ、

↓

「これを常々信用すれば必ず富貴が得られよう」と仰せられました。

↓

その後、細川忠興公がこれに

「左右の枝を描き『あさお木(朝起)』『いさぎよ木』『志んぼうつよ木』『ゆだんな木』『ようじょう木(養生)』『かないむつまし木』と書き加えられ

↓

『左右の枝が繁昌するならば一段と富貴が得られるであろう。

↓

皆々この『金の成る木』を写し取って家内のものに教えるように」

と命ぜられたといいます。

ご参拝の皆様にはこの『金の成る木』にあやかられ、毎日が心豊かで健やかな生活をおくられます様ご祈念申し上げます。

(2017年 4月 4日)

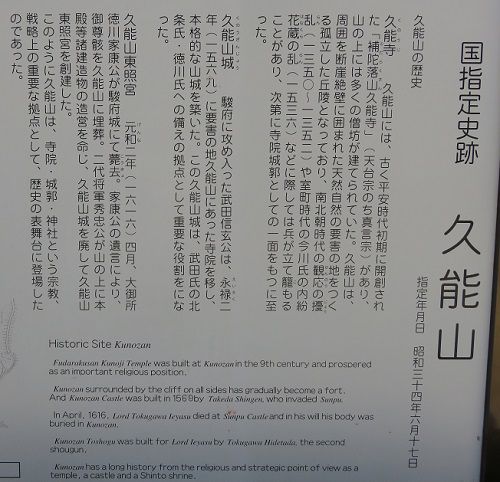

(2017年 4月 4日)国指定史跡 久能山

指定年月日 昭和三十四年六月十七日

久能寺

久能山には、古く平安時代初期に開創された「補陀落山久能寺」(天台宗のち真言宗)があり、山の上には多くの僧坊が建てられていた。

久能山は、周囲を断崖絶壁に囲まれた天然自然の要害の地をつくる孤立した丘陵となっており、南北朝時代の観応の擾乱(一三五〇~一三五二)や室町時代の今川氏の内紛花蔵の乱(一五三六)などに際しては兵が立て籠もることがあり、次第に寺院城郭としての一面をもつに至った。

久能山城

駿府に攻め入った武田信玄公は、永禄二年(一五六九)に要害の地久能山にあった寺院を移し、本格的な山城を築いた。この久能山城は、武田氏の北条氏・徳川氏への備えの拠点として重要な役割をになった。

久能山東照宮

元和二年(一六一六)四月、大御所徳川家康公が駿府城にて薨去(こうきょ)。

家康の遺言により、御尊骸を久能山に埋葬。

二代将軍秀忠公が山の上に本殿等諸建造物の造営を命じ、久能山城を廃して久能山東照宮を創建した。

このように久能山は、寺院・城郭・神社という宗教、戦略上の重要な拠点として、歴史の表舞台に登場したのであった。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)こちらは、境内にあった参拝者用のトイレの数々です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)(場面は一気に進みます)

帰りの駐車場から見た久能山の風景です。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)そして、国道150号線沿いにある駐車場の風景です。

こちらに駐車すると久能山東照宮の入り口まで、徒歩で15分程歩きます。

駐車料金などは、変更になっている場合がありますので、予めご了承下さい。

駐車料金は、先払いになっています。

徳川家康というと、腹黒いとか、たぬき親父といったマイナスイメージがあり、好き嫌いがハッキリと分かれる人物。

その一方で、幼少期の人質というどん底の境遇から、日本を動かすトップリーダーにまで上りつめた、まさに大出世を成し遂げた偉人でもあります。

そういった賛否両論ある人物ですが、江戸幕府を開いた偉人です。

「その出世運を、どうぞお裾分け(おすそわけ)下さい!」と必死に願って来ました。

ちなみに、ロープウェイ(有料)は、日本平(静岡市清水区草薙)の山頂付近から、久能山東照宮が鎮座する久能山(静岡市駿河区根古屋)までを約5分で結んでいます。

ご参考としてこちらは、日本平山頂西側に所在する「日本平駅」付近からの様子です。

(ちなみに、黄色い矢印が「日本平駅」付近、赤い矢印が「久能山駅」付近です)

(2017年 9月19日)

(2017年 9月19日)久能山東照宮は神社境内地という神聖な場所でもあります。

節度ある行動をお願いします。