割狐塚稲荷神社【長泉町】

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)|

観光名所 又は、 スポット名 |

割狐塚稲荷神社(わりこづかいなりじんじゃ) |

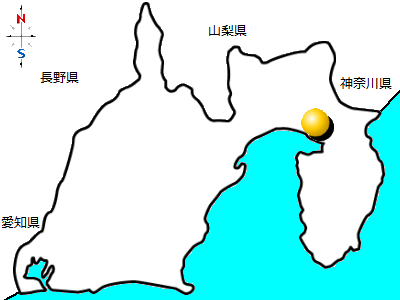

| 地域 | 静岡県 東部地方 |

| 住所 | 静岡県駿東郡長泉町下土狩663 |

| 交通アクセス | 下土狩駅(JR御殿場線)下車、徒歩にて約10分 |

| 備考 |

神社の境内地という神聖な場所でもあります。 節度ある行動を心掛けましょう。 |

一口メモ

・割狐塚稲荷神社は、土地を豊かにし、商売繁盛や家内安全などのご利益があると云われています。

(参考Webページ)割狐塚稲荷神社(http://www.inarijinja.com/)

Google map

大昔に、富士山からの溶岩(三島溶岩)が流れ出て形成された溶岩塚。その地形に「割狐塚稲荷神社(わりこづかいなりじんじゃ)」は、鎮座しています。

稲荷神社の建っている場所は、岩の丘(溶岩塚)です。

また、溶岩塚の表面には、たくさんの亀裂ができています。

これは、お餅や、時にはパンを焼いていると、膨らむ時に、その表面に亀裂ができる様子に似ています。

そして、その岩の割れ目(亀裂)に沿って朱色の鳥居が幾つにも連なっています。

鳥居が連なる光景は、なんとも神聖な感じがしています。

下土狩駅(JR御殿場線)から徒歩圏内にて、市街地の中にある溶岩塚。その小さな丘に鎮座する「割狐塚稲荷神社(わりこづかいなりじんじゃ)」です。

ちなみに、黄色で囲んだところが下土狩駅です。

稲荷神社までは、徒歩にて数分の距離に位置しています。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)そしてこちらが、幾重にも連なる稲荷神社の鳥居景色です。

朱色が連なるこの光景。どことなく神秘的な雰囲気を感じています。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)こちらは、拝殿へと続く最初の鳥居風景です。

それぞれの鳥居をくぐり参道を歩いて行くと、

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)拝殿までの道のりは、ゴツゴツした岩の間を歩いて行きます。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)そして、両脇を守る狛犬(こまいぬ)様を通り過ぎ、

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)拝殿へとお参りをしています。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)割狐塚のでき方

流れる溶岩は、1000℃近い高温ですが、空気や地面に触れている表面や底の部分はすぐに冷え固まってしまい、かたい「殻」ができます。

↓

しかし、内部の溶岩はどろどろに溶けたままですので、あとから流れてきた溶岩が「殻」を押し上げて、お餅のようにふくらんだドーム状の地形をつくることがあります。

↓

このようにしてできた岩の丘が割狐塚です。

溶岩がふくらんだ時にできたいくつもの割れ目が本殿への参道になっているようです。

(2017年 6月 1日)

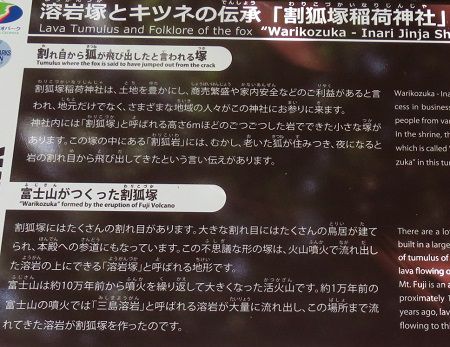

(2017年 6月 1日)○溶岩塚とキツネの伝承「割狐塚稲荷神社(わりこづかいなりじんじゃ)」

「割れ目から狐が飛び出したと言われる塚」

割狐塚稲荷神社は、土地を豊かにし、商売繁盛や家内安全 などのご利益があると言われ、地元だけでなく、さまざまな地域の人々がこの神社にお参りに来ます。

神社内には「割狐塚」と呼ばれる高さ6mほどのごつごつした岩でできた小さな塚があります。

この塚の中にある「割狐塚」には、むかし、老いた狐が住みつき、夜になると岩の割れ目から飛び出してきたという言い伝えがあります。

「富士山がつくった割狐塚」

割狐塚にはたくさんの割れ目があります。

大きな割れ目にはたくさんの鳥居が建てられ、本殿への参道にもなっています。

この不思議な形の塚は火山噴火で流れ出した溶岩の上にできる「割狐塚」と呼ばれる地形です。

富士山は、約10万年前から噴火を繰り返して大きくなった活火山です。

約1万年前の富士山の噴火では「三島溶岩」と呼ばれる溶岩が大量に流れ出し、この場所まで流れてきた溶岩が割狐塚を作ったのです。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)こちらは、参拝者用トイレと境内入口付近の風景です。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)狐の伝説残る神秘の神社「割狐塚稲荷神社」。幾重にも続く鳥居の連なる光景を眺めては、何とも言いがたい神秘的な雰囲気を感じていました。

日本人の心であり日本一の「富士山」。

その富士山がもたらした遥(はる)か昔の富士噴火。その噴火によって作り出された自然の偉大なチカラ「割狐塚」。その丘の上に稲荷神社は鎮座しています。

(2017年 6月 1日)

(2017年 6月 1日)神社の境内地という神聖な場所でもあります。

節度ある行動をお願いします。