熊野の長藤【磐田市】

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)|

観光名所 又は、 スポット名 |

熊野(ゆや)の長藤 |

| 地域 | 静岡県 西部地方 |

| 住所 | 静岡県磐田市池田330 |

| 例年時期 | 例年4月中旬~下旬 |

| 入場料 | 無料 |

| トイレ | 有り(参拝者用境内トイレ) |

| 駐車場 | 臨時駐車場(河川敷) |

| 交通アクセス | 池田・熊野の長藤まつり|ふじのくに文化資源データベース |

| 備考 |

藤名所ですが、寺院の境内地という神聖な場所でもあります。 節度ある行動を心掛けましょう。 |

一口メモ

・県内の藤名所「熊野(ゆや)の長藤」は、毎年多くの人が訪れる磐田市を代表する観光名所のひとつです。

|

磐田市池田・熊野の長藤 2023年4月15日(土)~25日(火) |

(参考Webページ)磐田市観光協会 (http://kanko-iwata.jp/)

Google map

樹齢は推定800年以上と云われる国指定の天然記念物「熊野(ゆや)の長藤」は、県内藤名所の代表格です。

謡曲(※1)「熊野(ゆや)」の主人公「熊野御前(※2)」のお墓がある静岡県磐田市池田の「行興寺(ぎょうこうじ)」では、熊野御前の命日とされる5月3日に合わせ、例年4月下旬~5月上旬に、熊野の長藤まつりが行われています。

(※1)謡曲(ようきょく:能の曲、脚本、台本など)

(※2)熊野御前(ゆやごぜん)

(参考Webページ)熊野(能)| Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/熊野_(能))

そして、見頃全開を迎えていたこの日の藤の花々でした。

それでは、現地の案内看板風景からお伝えしていきます。

藤棚があるのは行興寺とお隣りの熊野記念公園です。

(2017年 4月27日)

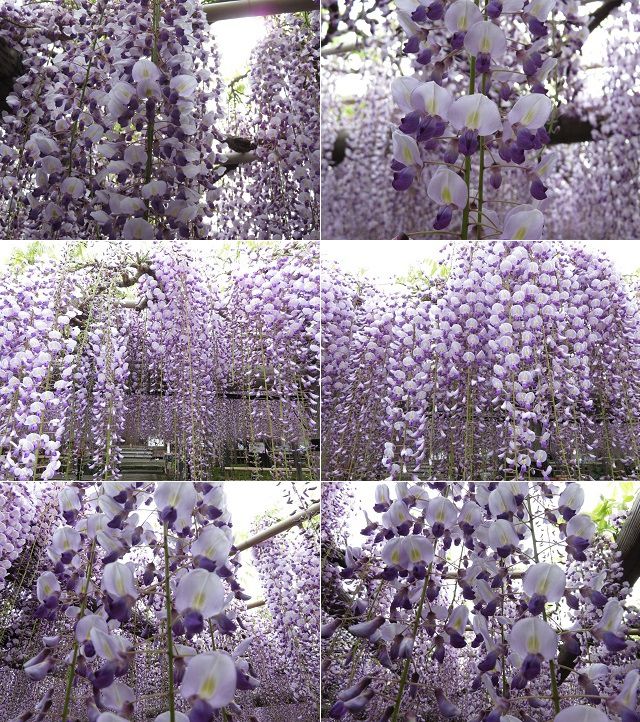

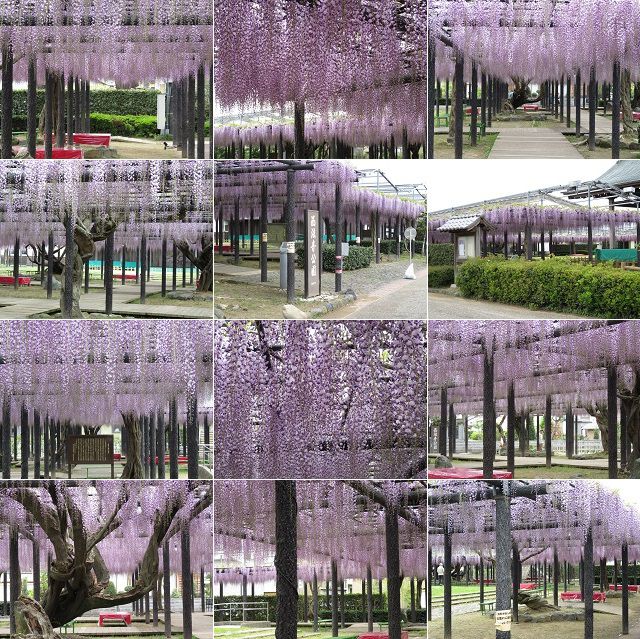

(2017年 4月27日)そして、コチラが!見頃を迎えていた藤棚(長藤)です。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)続いて、行興寺にて咲き誇っていた長藤の数々をお伝えします。

咲き競うかのように見頃を向かえていた藤の花々。その光景はお見事の連続でした。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)そして、垂れ下がる見事な花房をしげしげと見つめています。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)ちなみに「熊野御前」とは、

(旧豊田町発行「熊野御前」より抜粋)

平安時代の終わり頃、池田に美しい熊野という娘がいました。

↓

その熊野は平宗盛に見初められ都へ上って行きました。

↓

すると、宗盛と幸せな日々を送っていた熊野のもとへ、母が病いという知らせが届きます。

↓

熊野の「池田へ帰りたい」という願いを、宗盛は、(熊野を愛するあまり放したくなく)聞き入れてくれません。

↓

すると、ある桜見物の席にて熊野が、

「いかにせん、都の春も惜しけれど、なれしあずまの花やちるらん」

(都も離れがたいが、故郷で命を散らそうとしている母が心配です)と詠みます。

↓

その心に打たれた宗盛はついに池田へ行くことを許します。

↓

母と娘は再会を喜びましたが、母の命は長くありませんでした。

↓

その後まもなく宗盛は戦死し平家は滅亡します。

↓

その後、熊野は尼となり静かに生涯を終えたと云われます。

↓

行興寺には母のために熊野が植えたと伝わる藤の花が毎年長い花房をつけています。

こちらは、「ゆやの母のお墓」と「ゆやのお墓」と伝わります。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)(見頃の藤棚(長藤)をお伝えしてから)

(2017年 4月27日)

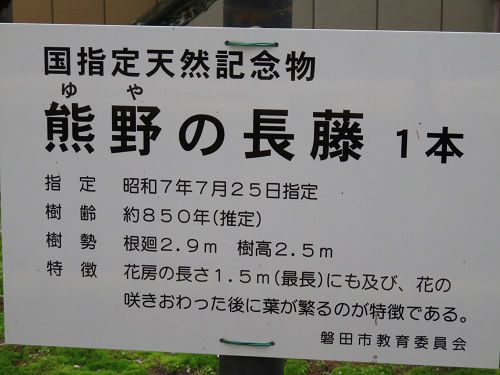

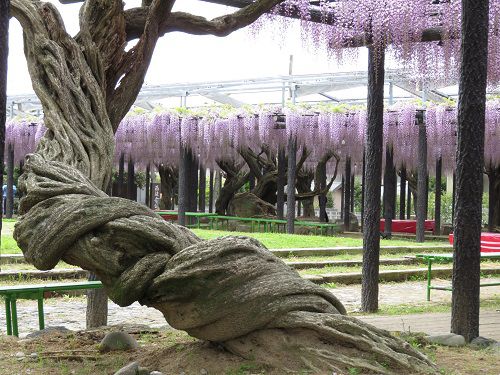

(2017年 4月27日)国指定天然記念物

「熊野の長藤」 1本

(以下、説明板より)

樹齢 約850年(推定)

樹勢 根廻2.9m 樹高2.5m

特徴 花房の長さ1.5m(最長)にも及び、花の咲きおわった後に葉が繁るのが特徴である。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)そして、この時、お参りをしていました。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)(またまた、見頃の藤棚(長藤)をお伝えしてから)

(2017年 4月27日)

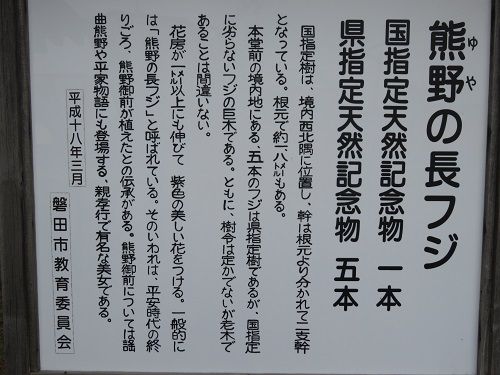

(2017年 4月27日)熊野の長フジ

(以下、現地説明板より)

国指定天然記念物 一本

県指定天然記念物 五本

国指定樹は、境内西北隅に位置し、幹は根本より分かれて二支幹となっている。

根本で約1.8メートルもある。

本堂前の境内地にある五本のフジは県指定樹であるが、国指定に劣らないフジの巨木である。

ともに、樹令は定かでないが老木であることは間違いない。

花房が1メートル以上にも伸びて、紫色の美しい花をつける。

一般的には「熊野の長フジ」と呼ばれている。

そのいわれは、平安時代の終わりごろ、熊野御前が植えたとの伝承がある。

熊野御前については謡曲熊野や平家物語にも登場する、親孝行で有名な美女である。

平成十八年三月

磐田市教育委員会

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日) (再度、見頃の藤棚(長藤)をお伝えしてから)

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)(以下、現地説明板より)

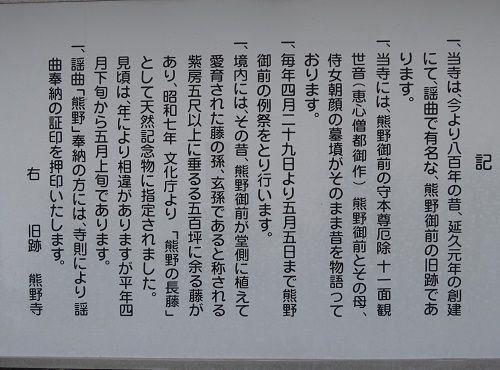

記

一、当寺は、今より八百年の昔、延久元年の創建にて、謡曲で有名な、熊野御前の旧跡であります。

一、当寺には、熊野御前の守本尊厄除十一面観世音(恵心僧都御作) 熊野御前とその母、侍女朝顔の墓墳がそのまま昔を物語っております。

一、毎年四月二十九日より五月五日まで熊野御前の例祭をとり行います。

一、境内には、その昔、熊野御前が堂側に植えて愛育された藤の孫、玄孫であると称される紫房五尺以上に垂るる五百坪に余る藤があり、昭和七年 文化庁より「熊野の長藤」として天然記念物に指定されました。

見頃は、年により相違がありますが平年四月下旬から五月上旬であります。

一、謡曲「熊野」奉納の方には、寺則により謡曲奉納の証印を押印いたします。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)(以下、現地説明板より)

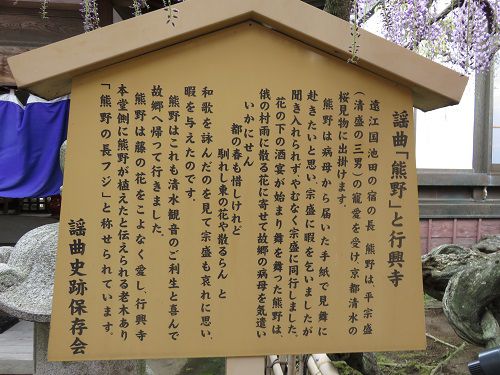

謡曲「熊野」と行興寺

遠江国池田の宿の長 熊野は平宗盛(清盛の三男)の寵愛を受け、京都清水の桜見物に出かけます。

熊野は病母から届いた手紙で見舞いに赴きたいと思い、宗盛に暇を乞いましたが聞き入れられず、やむなく宗盛に同行しました。

花の下の酒宴が始まり舞を舞った熊野は、俄の村雨に散る花に寄せて故郷の病母を気遣い

いかにせん

都の春も惜しけれど

馴れし東の花や散るらん と

和歌を詠んだのを見て宗盛も哀れに思い、暇を与えたのです。

熊野はこれも清水観音のご利生と喜んで故郷へ帰って行きました。

熊野は藤の花をこよなく愛し、行興寺本堂側に熊野が植えたと伝えられる老木があり「熊野の長フジ」と称せられています。

謡曲史跡保存会

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)続いて、お隣り「西法寺公園」風景をお伝えします。

西法寺公園の藤棚<NO1>

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)西法寺公園の藤棚<NO2>

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)西法寺公園の藤棚<NO3>

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)西法寺公園の藤棚<NO4>

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)西法寺公園の藤棚<NO5>

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)こちらの園内でも見事な藤の花々が、その見頃を向かえている時でした。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)見事な藤棚が続く、その光景は素晴らしく、思わずしげしげと見つめています。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)(以下、現地説明板より)

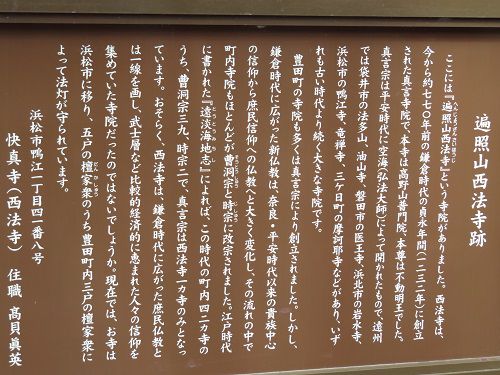

遍照山西法寺跡

ここには『遍照山西法寺(へんしょうざんさいほうじ)』という寺院がありました。

西法寺は、今から約七七〇年前の鎌倉時代の貞永年間(一二三二年)に創立された真言寺院で、本寺は高野山普門院、本尊は不動明王でした。

真言宗は平安時代に空海(弘法大師)によって開かれたもので、遠州では袋井市の法多山、油山寺、磐田市の医王寺、浜北市の岩水寺、浜松市の鴨江寺、龍禅寺、三ヶ日町の摩訶耶寺などがあり、いずれも古い時代より続く大きな寺院です。

豊田町の寺院も多くは真言宗により創立されました。

しかし、鎌倉時代に広がった新仏教は、奈良・平安時代以来の貴族中心の信仰から庶民信仰への仏教へと大きく変化し、その流れの中で町内寺院もほとんどが曹洞宗と時宗に改宗されました。

江戸時代に書かれた『遠淡海地志(とおとうみちし)』によれば、この時代の町内四二ヵ寺のうち、曹洞宗三九、時宗二で、真言宗は西法寺の一ヵ寺のみとなっています。

おそらく、西法寺は、鎌倉時代に広がった庶民仏教とは一線を画し、武士層など比較的経済的に恵まれた人々の信仰を集めていた寺院だったのではないでしょうか。

現在では、お寺は浜松市に移り、五戸の檀家衆のうち豊田町内三戸の檀家衆によって法灯が守られています。

浜松市鴨江一丁目四一番八号

快真寺(西法寺) 住職 高貝眞英

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)それでは、

西法寺公園の藤棚を再度、お伝えします。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)こちらは、熊野の長藤まつりのポスター風景です。

訪れたこの日は、こちらのポスターの様に藤棚が見頃を向かえていた時でした。

静岡県内の藤名所の代表格「熊野の長藤」。

この時期お近くにお越しの際には、見事な長藤の数々をぜひ一度、ご覧下さい。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)続いては、熊野記念公園側の園内トイレの風景です。

よくみるとトイレ内に書かれていたのは藤の花房でした。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)こちらは、行興寺の正面参道付近の風景です。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)そしてこちらも、境内にて見頃を向かえていた藤棚風景です。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)続いては、臨時駐車場(河川敷)の様子です。

満杯ではなかったのですが、次から次へとクルマの出入りがあった臨時駐車場でした。

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)熊野御前ゆかりの地「行興寺」にて咲き誇る長藤の数々。

それは、県内の藤名所にふさわしい見事な素晴らしい光景の連続でした。

そして、見頃真っ只中の長藤景色を飽きるくらいに眺めてきました。

(見事に垂れ下がっていた花房の数々は、藤名所と呼べる素晴らしいものでした)

(2017年 4月27日)

(2017年 4月27日)藤名所ですが、寺院の境内地という神聖な場所でもあります。

節度ある行動をお願いします。