白浜神社【下田市】

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)|

観光名所 又は、 スポット名 |

伊古奈比咩命神社(いこなひめのみことじんじゃ) 通称:白浜神社(白濱神社) |

| 地域 | 静岡県 伊豆地方 |

| 住所 | 静岡県下田市白浜2740 |

| 駐車場 | 有り(参拝者用駐車場)(有料) |

| 交通アクセス | 伊古奈比咩命神社|静岡県神社庁 |

| 備考 |

神社の境内地という神聖な場所でもあります。 節度ある行動を心掛けましょう。 |

一口メモ

・クルマで向かう場合は、国道135号線から駐車場への曲がり口が気付きにくく、初めて向かう時は、もれなく見落としてしまいそうです。

でも注意散漫は危険です「どうぞ安全運転を!」

でも注意散漫は危険です「どうぞ安全運転を!」

(参考Webページ)伊古奈比め命神社│Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/伊古奈比め命神社)

Google map

|

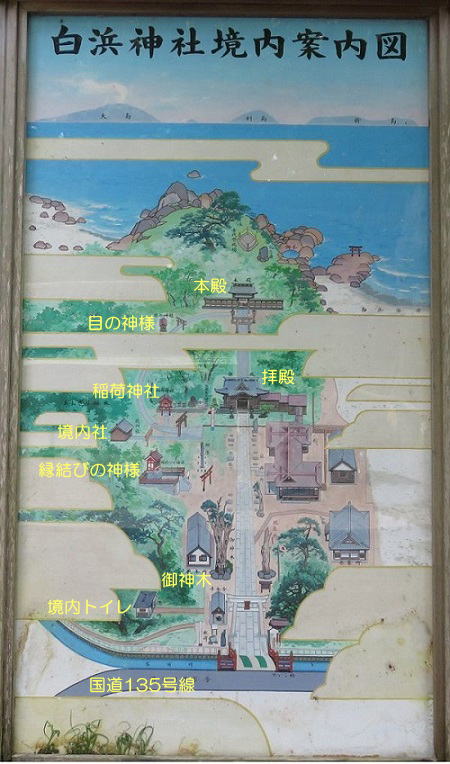

境内案内図

|

駐車場

|

|

白浜鳥居への道のり

|

海岸岩場に立つ鳥居

|

|

境内

|

薬師の柏槙

|

|

白龍の柏槙

|

見目弁財天(縁結びの神様)

|

|

拝殿

|

本殿への参道階段①

|

|

境内社末社

|

砂村稲荷神社

|

|

本殿への参道階段②

|

目の神様

|

|

本殿への参道(御本殿)③

|

御本殿

|

|

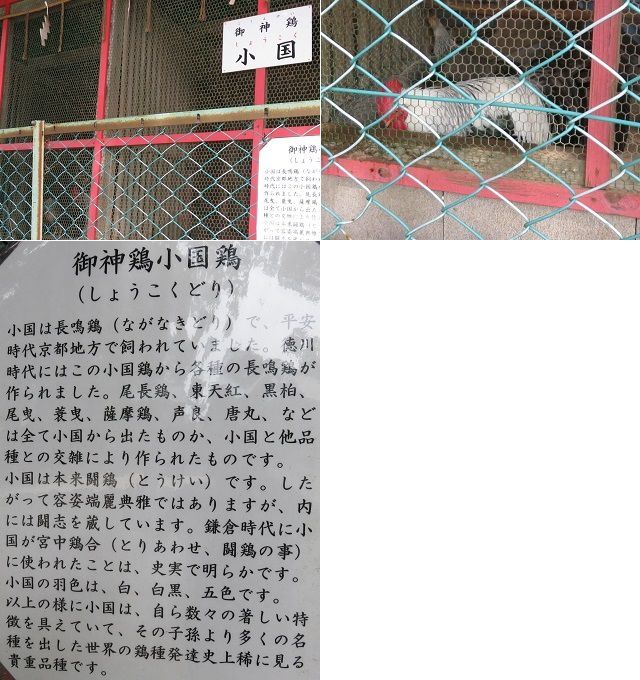

小国鶏

|

静岡県下田市白浜。海岸近い場所に鎮座する「白浜神社」は、正式名称を「伊古奈比咩命神社(いこなひめのみことじんじゃ)」といいます。

伊古奈比咩命(いこなひめのみこと)は、三嶋大明神の后神で、「縁結び」や「子授け」そして「子育て」の女神です。

また、2,400年の歴史をもつ伊豆最古の神社とも云われる白浜神社です。

境内には、縁結び・子授け・夫婦円満の神様として「見目弁財天(みめべんざいてん)」。命を授けると云う御神木「薬師の柏槙(やくしのびゃくしん)」。 海岸岩場に立つ「鳥居」。そして、「目の神様」が鎮座しています。

初めて参拝に訪れる場合など、特にクルマにて向かう場合は、駐車場への曲がり口がわかりにくいかと思います。

国道135号線沿いに入口がある白浜神社は、北に向かって3.5km程の距離に「尾ヶ崎ウィング」があり、そして、南に向かって900m程の距離に「見晴広場P」があります。

初めての場合は、意外と入口を見落として・・・もれなく通り過ぎてしまう可能性大です。

国道139号線を南に向かってクルマで走行している時に、見晴広場Pの表示看板が見えたら白浜神社をすでに通り過ぎていますよ。

でも、よそ見運転は危険です!くれぐれも安全運転にて。

それから、大型連休など休日は、国道135号線を走るクルマの数が多くなります。

横断などには充分に注意して!「くれぐれも安全第一で」。

それでは、まずこちらは白浜神社境内案内図です。

海岸まで近い場所にある神社。どことなく神秘的なイメージを持っています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)こちらは、白浜神社の有料駐車場です。

現地案内看板によると、参拝者1時間無料。祈願者2時間無料とのことです。

駐車料金300円という駐車場もありました。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)はじめに、海岸岩場に立つ鳥居を拝んでみることに。

駐車場から海岸の方向(オレンジの矢印方向)に向かって行きます。

駐車場から近い道のりですよ。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)こちらです白浜の「鳥居」。

海を望む位置に立つ朱色の鳥居。どことなく神聖な気分を味わっています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)続いてこちらは、砂浜を歩き、そして、立ち止まり、遠くの方に眺めた「鳥居」です。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)場面が変わりこちらは、白浜神社ご本殿へと向かっています。

先ほどの駐車場から、ここまで、徒歩にて近い道のりです。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)まずこちらは、御神木「薬師の柏槙(やくしのびゃくしん)」です。

樹齢二千年と云われる白浜神社のシンボル。その存在感を示すように立っていました。

(2017年 4月 4日)

(2017年 4月 4日)2,000年というキョ~レツな生命力のパワーに「あやかりたい!」と思い、なぜか上を見つめています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)こちらは、もうひとつの御神木「白龍の柏槙(はくりゅうのびゃくしん)」。

地中から天に向かって白龍が顔を出した姿に見える柏槙とのこと。

枯れてから千三百年とも。

先ほどの樹齢二千年「薬師の柏槙(やくしのびゃくしん)」に、こちらの(枯れてから)千三百年の「白龍の柏槙(はくりゅうのびゃくしん)」。その長い歴史に自然のチカラの偉大さ。しみじみ感じています。

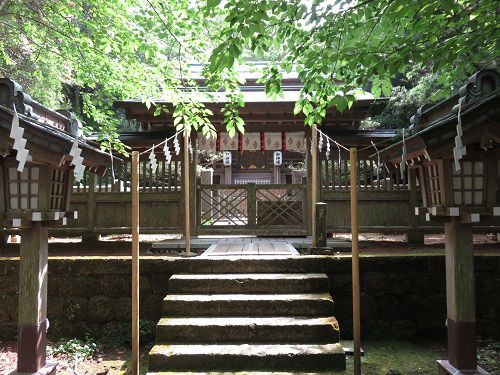

続いて鎮座しているのは、縁結びのパワースポット「見目弁才天(みめべんざいてん)」。

白浜神社の五柱(※1)の御祭神(相殿神)のおひとり「見目大神」で、「縁結び芸能の女神」です。

(※1)五柱(神様は、一柱(はしら)、二柱と数えます)

子授け。夫婦円満の神様にもなっています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)そしてこちらが、拝殿です。

旅の無事を願い。心を込めてお参りをしています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)それでは、御本殿に向かって歩き出します。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)おっとその前に。そばにて鎮座している「境内社末社」にも心を込めてお参りしています。

(現地説明板より)

本社境内は、最近大正十年御遷宮の際整理せられ、 左の二十六社を総括し、神明造の一殿に奉斎することとなった。

その二十六社は左の通りである。

少彦名命神社、御子神社、應神天皇社、須佐之男命神社、天児屋根命神社、天水命神社、天照皇大神社、 級長戸辺神社、木花開耶姫命神社、瀬織津姫命神社、 倉稲魂命神社、豊宇氣姫命神社、経津主命神社、 熊野神社、海津見神社、海津見豊玉彦神社、大年神社、 石長比賣命神社、若宮八幡宮、亥神社、大雷神社、高皇産霊神社、金山毘古命神社、大山祇神社、 豊受大神宮。

又、境外地ではあるが、本社の旧社地であると云われている神明と云う所にある末社には本社と大変関係の深い十二の社が合祀されている。

その十二社は左の通りである。

大楠命、小楠命、御代徳命、感農八甕命、横池命、 伊迦命、知宇命、尾健御子命、尾健比命、見多諾命神社、伊豆奈比命、穂便感應命。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)そして、本殿参道への鳥居をくぐると、脇に鎮座している「砂村稲荷神社」です。

(2017年 5月16日)

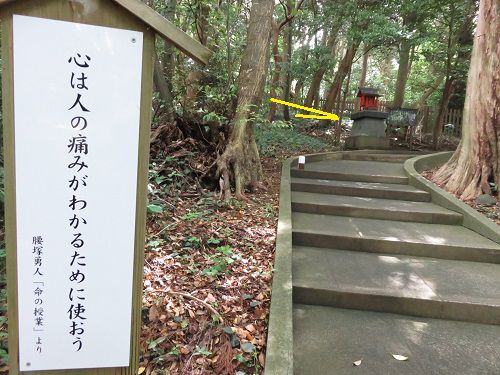

(2017年 5月16日)続いては、御本殿へと向かう参道階段脇に、所々立っていた、ありがたいフレーズの数々。

ありがたい言葉の数々。

頭で納得していても、実践するとなると…なかなかできないものなんですよねぇ…反省。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)そして、参道階段の途中にて鎮座している「目の神様」(矢印の場所)です。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)(現地案内板より)

昔、ここに大きなあすなろうの木がありました。

その木の幹には大きなこぶがあって、その中にはどんな日照りにも乾かないきれいな水が、はいっていました。

土地には、この水で目を洗うと、どんな眼病も治るという言い伝 えがあり、村人はこの木を目の神様と呼んで大変信仰していました。

しかし、今はその木も枯れてしまった為ここに社を造って目の神様をお祭りしています。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)そして、御本殿へと歩いています。

(右下が御本殿です)

(現地案内板より)

伊古奈比咩命神社(白濱神社)

御祭神(五柱))

一、伊古奈比咩命(主祭神)

愛と知恵と美の女神

二、三嶋大明神(相殿)

勇気と繁栄発展の男神

三、見目(相殿)

縁結び芸能の女神

四、若宮(相殿)

知恵と繁栄の男神

五、剣の御子(相殿)

勇気と武道の男神

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)伊古奈比咩命神社(白浜神社)御本殿。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)場面が一気に進みます。

(正面参道を入って歩いた付近です)

こちらは、境内の御神鶏「小国鶏」です。

「おぐにどり」と呼ばれることもある「小国鶏(しょうこく)」は、昭和16年に天然記念物に指定されています。

平安時代頃に、現在の中国、昌国(しょうこく)より日本に伝えられたことから、この名称がつけられたといわれています。

また、古くから闘鶏として飼われたとも云われ、有名な「尾長鶏(おながどり)」は、この小国鶏の改良版だとも。

(現地説明板より)

御神鶏小国鶏(しょうこくどり)

小国は長鳴鶏(ながなきどり)で、平安時代京都地方で飼われていました。

徳川時代にはこの小国鶏から各種の長鳴鶏が作られました。

尾長鶏、東天紅、黒柏、尾曳、蓑曳、薩摩鶏、声良、唐丸、などは全て小国から出たものか、小国と他品種との交雑により作られたものです。

小国は本来闘鶏(とうけい)です。

したがって容姿端麗典雅ではありますが、内には闘志を蔵しています。

鎌倉時代に小国が宮中鶏合(とりあわせ、闘鶏の事)に使われたことは、史実で明らかです。

小国の羽色は、自ら数々の著しい特徴を備えていて、その子孫より多くの名種を出した世界の鶏種発達史上稀に見る貴重品種です。

(2017年 5月16日)

(2017年 5月16日)神社の境内地という神聖な場所でもあります。

節度ある行動をお願いします。