富士山本宮浅間大社【富士宮市】

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)|

観光名所 又は、 スポット名 |

富士山本宮浅間大社 |

| 地域 | 静岡県 東部地方 |

| 住所 | 静岡県富士宮市宮町1-1 |

| トイレ | 有り(参拝者用境内トイレ) |

| 駐車場 | 有り(有料)(参拝者用駐車場) |

| 交通アクセス | 富士宮駅(身延線)から徒歩にて約15分 |

| 備考 |

大社の境内地という神聖な場所でもあります。 節度ある行動を心掛けましょう。 |

一口メモ

・富士山信仰の総本山「富士山本宮浅間大社」です。

・富士山の伏流水が湧き出ている「湧玉池」。その透明感は、バツグンです。

・富士山の伏流水が湧き出ている「湧玉池」。その透明感は、バツグンです。

(参考Webページ)富士山本宮浅間大社│Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/富士山本宮浅間大社)

Google map

|

駐車場(有料)①

|

駐車場(有料)②

|

|

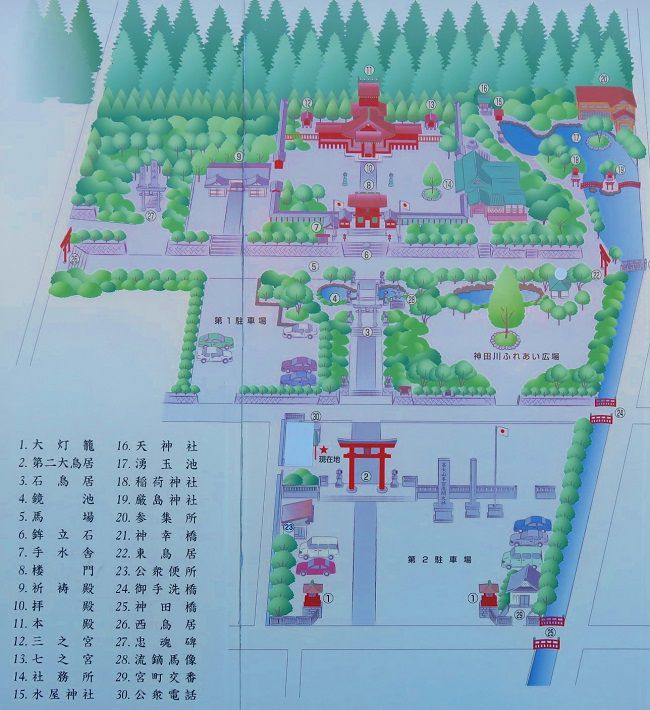

境内案内図

|

手水舎

|

|

大鳥居

|

参道

|

|

社務所など

|

湧玉池

|

|

富士山御霊水

|

神田川

|

|

境内トイレ

|

神田川ふれあい広場

|

|

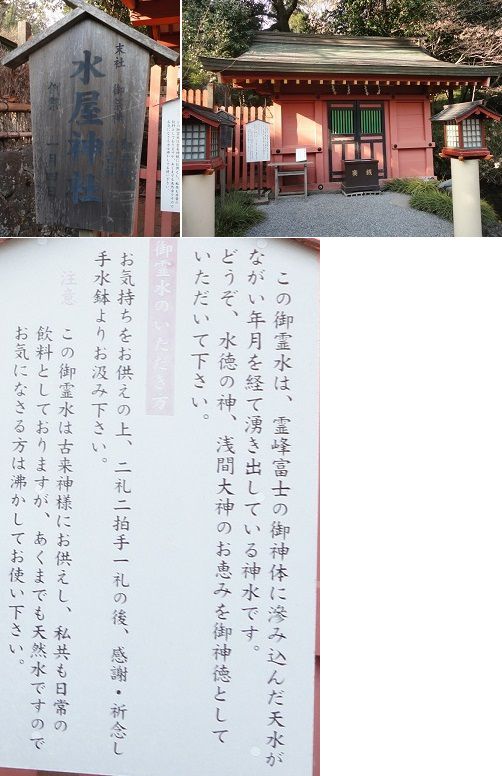

水屋神社(みずやじんじゃ)

|

鉾立石(ほこたていし)

|

|

楼門(ろうもん)

|

稲荷神社(いなりじんじゃ)

|

|

かみぢはし・かみぢひらはし

|

厳島神社(いつくしまじんじゃ)

|

|

天神社(てんじんじゃ)

|

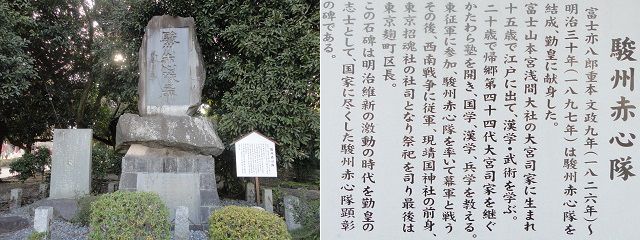

駿洲赤心隊顕彰の碑

|

|

忠魂碑

|

信玄桜(2代目)

|

|

桜時期の浅間大社

|

世界文化遺産「富士山」その構成資産の一つとして登録されている「富士山本宮浅間大社」は、静岡県富士宮市の中心市街地に鎮座しています。

そして、富士宮駅(身延線)から約1kmの距離で徒歩にして約15分の道のりです。

富士山のことを霊峰富士(※1)といいますが、富士山は、神体山(※2)として信仰の対象とされています。

(※1)霊峰富士(れいほうふじ:信仰の対象として神仏などが祀(まつ)ってある山「富士山」)

(※2)神体山(しんたいさん:霊峰富士といわれる富士山が代表的ですが、神が宿る山のこと)

また、浅間神社(せんげんじんじゃ、あさまじんじゃ)のほとんどが、富士山に対する信仰の神社といわれ、その浅間神社の総本宮(総本社)が、富士山本宮浅間大社です。

そして、富士山8合目から頂上までを富士山本宮浅間大社の境内地(※3)としています。

(※3)境内地(けいだいち:神社や寺院の敷地)

こちら浅間大社には、平成の名水百選に選ばれた(国指定の特別天然記念物)「湧玉池(わくたまいけ)」があります。

透明感ある池ですよ。

この湧玉池は、富士山の伏流水(※4)によって湧き出た湧水で、「富士山の御霊水(ごれいすい)」とも呼ばれています。

(※4)伏流水(ふくりゅうすい:降った雨水や降り積もった雪解け水が地下水となって流れること)

まずこちらは、現地案内看板です。

全国区のテレビ番組でも取り上げられることがある浅間大社は、地元富士宮市のシンボル的存在です。

<現地案内板①>

<現地案内板②>

(2017年12月18日)

(2017年12月18日)社殿は、慶長9年(1604年)に徳川家康が奉賽のために造営したものだといわれます。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)そして、有料駐車場の風景です。

車を駐車するとすぐに警備員さんが駐車料金を頂きに来ます。

多くの人が訪れているので、平日でも車がいっぱいの時が多い駐車場風景です。

西に目を向けると売店があります。

ちなみに、浅間大社周辺には、ご当地グルメの富士宮名物「富士宮やきそば」を食べられる店が数多くあります。

(参考Webページ)富士宮やきそば学会(http://www.umya-yakisoba.com/)

そして、右側(北側)を向くと大鳥居がどっしりと構えています。

鳥居をくぐると、本殿へと続く参道です。

こちらは「流鏑馬(やぶさめ)像(※1)」です。

(※1)流鏑馬とは、疾走する馬上から的(まと)に鏑矢(かぶらや)を射る日本の伝統的な騎射の儀式。

富士山本宮浅間大社境内にて行われる「流鏑馬祭り」は、かなり多くの見物客で賑わいます。

(例年5月4日~6日)

(参考Webページ)流鏑馬祭(5月の行事)|富士山本宮浅間大社(http://fuji-hongu.or.jp/sengen/festivals/05_09.html)

源頼朝が浅間大社に詣(もう)で、流鏑馬を奉納したのに起因すると云われます。

(2017年12月18日)

(2017年12月18日)そして参道の先にある「手水舎(※1)」 。

(※1)手水舎(ちょうずや、ちょうずしゃ:参拝者が手を洗い、口をすすいで身を清めるための場所)

これまで、訪れるたびに透明感バツグンの水です。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)そして、楼門(ろうもん)前の石段付近にある「鉾立石(ほこたていし)」という自然石。

明治初年まで行われていた山宮御神幸(※1)の際に、神鉾を立てた石だといいます。

(※1)その昔、浅間大神の宿った鉾を持つ富士山本宮浅間大社の神職が、富士山本宮浅間大社と山宮浅間神社との間を往復する神事(儀式)があったようです。

(2017年 3月22日)

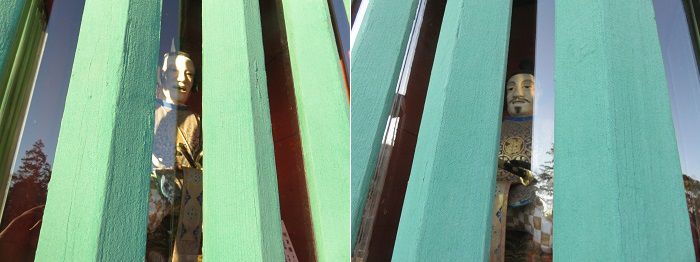

(2017年 3月22日)そしてこちらが「楼門(ろうもん)」です。

(参考Webページ)楼門|Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/楼門)

左右の楼門には、慶長19年(1614年)に建立された「随身(※1)像」が安置されています。

(※1)(参考Webページ)随身|Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/随身)

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)こちらが随身像です。

(2017年12月18日)

(2017年12月18日)その先へと進むと「浅間大社の本殿」が鎮座しています。

本殿を正面にして右側にて咲いている枝垂桜(しだれざくら)は、戦国武将「武田信玄」お手植えの桜「信玄桜」その2代目です。

こちらは、見頃を迎えていた時期の「信玄桜」です。

ちなみに、この年(2017年)の静岡県内は4月に入ってからようやく開花宣言が出ました。

桜開花日が4月に入るのは、22年振りなのだとか。

(2017年 4月 3日)

(2017年 4月 3日)そして、境内の桜の中で、一足早く見頃を迎えていた信玄桜です。

(2017年 4月 3日)

(2017年 4月 3日)そこで、御参りをしてから、桜の花と一緒に浅間大社をカメラに収めていました。

ちなみに浅間大社の御神木は「さくら」なのです。

そのため境内には、約500本もの桜の木があり、例年3月下旬~4月上旬には、桜の花々が境内を彩ります。

こちらは桜時期の浅間大社風景です。

富士山本宮浅間大社の主祭神が「木花之佐久夜毘売命(※1)」であることから御神木を「さくら」としています。

(※1)木花之佐久夜毘売命(このはなのさくやひめのみこと:一説には、木の花(=桜の花)が咲く様に美しい女神とされています)

それではここから3つ。境内の桜景色をお伝えします。

この日は、雨がジトジト降ったり止んだり、少し晴れ間が見えたり。

そんなハッキリとしない空模様の一日でした。

その為、桜満開の割には、境内を訪れている人が、気持ち少なめでした。

見頃を迎えていたのに、この空模様では桜の見栄え感も少し物足りず・・・残念。

それでも、桜が見頃を迎える時期は、いつにも増して参拝者の数が増える浅間大社です。

(では、続きに戻ります)

おみくじの文字見えますね。

こちらは、お祓(はら)いなどの受付場所です。

厄除、良縁、家内安全、子宝、身体健全、安産、交通安全、海上安全、大漁満足、登山安全、旅行安全、学業成就、商売繁昌、事業繁栄、操業安全、火難消除など

こちらも境内風景の続きです。

そして、本殿東側にある「湧玉池(わくたまいけ)」の風景です。

湧玉池は、富士山麓(※1)に降り積もった雪解け水や雨水が長い年月をかけて伏流水(※2)となり、そして、こちらで湧水となって、池を形成しています。

(※1)富士山麓(ふじさんろく:山のふもと、すその)

(※2)伏流水(ふくりゅうすい:山麓の下層を流れる地下水)

澄んでいて透明感ある湧水です。

国指定特別天然記念物

湧玉池

この池は霊峰富士の雪解けの水が溶岩の間から湧き出るもので、水温は摂氏十三度、湧水量は一秒間に三.六キロリットル(約二〇石)年中殆ど増減がありません

昔から富士導者はこの池で身を清めて六根清浄を唱えながら登山するならわしになっております

つかふべき数にをらむ

浅間なる御手洗川の

そこにわくたま

平兼盛

気持ち良さそうに、カモが優雅に泳いでいました。

湧玉池風景の一枚としてご紹介します。

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)そしてこちらの湧水は「富士山御霊水(ふじさんごれいすい)」と呼ばれています。

正面を進んだ左側で、お水を汲むことができますよ。

「飲用される場合は、天然水ですので煮沸(しゃふつ)してからご利用願います」とのことです。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)「容器を利用される方は、賽銭として200円程お納め下さい」とも。(2015.3.23時点)

こちらは、その近くにて鎮座している「水屋神社(みずやじんじゃ)」です。

御祭神:御井神(みいのかみ)、鳴雷神(なるいかづちのかみ)

例祭:1月4日

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)続いてこちらは、更に東側の「湧玉池(わくたまいけ)」風景です。

また、浅間大社境内には「稲荷神社(いなりじんじゃ)」も鎮座しています。

御祭神:宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)

大宮能賣神(おおみやのめのかみ)

猿田毘古神(さるたびこのかみ)

例祭:2月初午

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)こちらは、神田川(湧玉池)の中島に架る「かみぢはし」と「かみぢひらはし」です。

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)こちらは、神田川(湧玉池)の中島に鎮座している「厳島神社(いつくしまじんじゃ)」。

御祭神:市杵嶋姫神(いちきしまひめのかみ)

例祭:6月17日

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)おっと、この時ちょうどカモの姿が。

(こちらは湧玉池でのカモの姿です)

こちら2羽のカモは、まるでお互い見つめ合っているよう。

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)こちらは、先程の稲荷神社の北側(奥側)に鎮座している「天神社(てんじんじゃ)」です。

御祭神:菅原道真朝臣

例祭:4月4日

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)そして、「駿州赤心隊顕彰の碑」。

(以下、現地説明板より)

富士亦八郎重本 文政九年(一八二六)~明治三十年(一八九七)は駿州赤心隊を結成、勤皇に献身した。

富士山本宮浅間大社の大宮司家に生まれ十五歳で江戸に出て、漢学・武術を学ぶ。

二十歳で帰郷第四十四代大宮司家を継ぐかたわら塾を開き、国学、漢学、兵学を教える。

東征軍に参加、駿州赤心隊を率いて幕軍と戦う。

その後、西南戦争に従軍、現靖国神社の前身、東京招魂社の社司となり祭祀を司り最後は東京麹町区長。

この石碑は明治維新の激動の時代を勤皇の志士として、国家に尽くした駿州赤心隊顕彰の碑である。

(2017年3月22日)

(2017年3月22日)こちらは湧玉池東側を流れる富士川水系の一級河川「神田川(かんだがわ)」です。

(参考Webページ)神田川 (富士宮市) |Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/神田川_(富士宮市))

場面が変わり、本殿の西側にきました。

こちらはクルマのお祓いをする際の駐車スペースです。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)ついでに、参拝者用のトイレ風景も。

そして、境内西側にて祀られている「忠魂碑」。

(参考Webページ)忠魂碑|Wikipedia(ja.wikipedia.org/wiki/忠魂碑)

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)そしてこちらも境内西側の風景です。

ささやかな彩りを見せていた境内の花の彩りでした。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)また、トイレ南側方向には、もう一つの有料駐車場があります。

駐車場の方向へと戻る途中にある神田川ふれあい広場の風景を忘れていました。

こちらの広場では、富士登山の幕開けとその安全祈願を行う儀式「富士開山奉納手筒花火」が、富士山の山開きに合わせて執り行われています。

手筒花火から吹き上がる炎は、圧巻の連続です。

ちなみに、その風景は、こちらをご覧下さい(富士開山奉納手筒花火のページへ移動します)

「神田川ふれあい広場」

地元民としては、親しみある憩いの場所的存在です。

あちらに大鳥居が見えます。

駐車場へと戻って来ました。

駿河国一宮(※1)といわれる「富士山本宮浅間大社」ですが、地元では親しみを込めて「お浅間さん」とか「富士宮のお浅間さん」と呼んでいます。

(※1)駿河国一宮(するがのくにいちのみや:駿河国は昔の行政区分の名称で、現在の静岡県中部及び東部の一部あたりをいい、一宮とはその地域の中で社格が高いとされている神社のことです)

浅間大社は、富士宮市のシンボルであり、県内を代表する観光名所のひとつです。

(2017年 3月22日)

(2017年 3月22日)大社の境内地という神聖な場所でもあります。

節度ある行動をお願いします。

富士山本宮浅間大社 桜

富士山本宮浅間大社 桜

富士開山奉納手筒花火

富士開山奉納手筒花火